Als erstes informierte Buchner über den Aktenvermerk aus dem Langquaider Rathaus über eine Fachstellen-Besprechung zur MUNA-Nachfolgenutzung vom Januar 2011. Dieser war in der Dezembersitzung des Marktgemeinderates nach einer Anfrage von Armin Buchner zu einem kleinen „Aufreger“ geworden. Dabei echauffierte sich der Bürgermeister nicht über den brisanten Inhalt, den er als „tendenziös“ bezeichnete, sondern über die Umstand, dass der Aktenvermerk den Fraktionen kurz vorher zugespielt worden war, während das Rathaus diesen bereits seit dem Frühjahr in den Händen und entsprechende Nachfragen aus dem Gemeinderat „abgewimmelt“ hatte.

Was aber die Schierlinger Rathausspitze noch mehr „gegiftet“ haben dürfte, sind die fundierten und kenntnisreichen Aussagen zu den möglichen Altlasten. Der SPD-Ortsverein hatte schon immer eine flächendeckende Untersuchung, auch mit Metallsonden, und eine umfassende Entsorgung vor einer Freigabe für andere Nutzungen gefordert. Während die BIMA die MUNA bis auf den Tankstellenbereich für altlastenfrei gehalten habe und die Gemeinde Schierling über gesicherte Erkenntnisse verfüge, dass die Amerikaner sämtliche Kampfstoffe sehr sorgfältig und vollständig beseitigt hätten, sei der Experte des Landratsamtes Kelheim auf Grund eigener Recherchen und Befragungen zu einem völlig konträren Ergebnis gekommen.

Die Untersuchung eines Nürnberger Fachinstitutes für Altlasten aus dem Jahr 2007 habe alleine 15 Verdachtsflächen mit zum Teil enormen Belastungen ergeben. Weitere Untersuchungen seien dann bis zum Jahr 2011 gestoppt worden. Einer von vier Untersuchungsbrunnen weise einen erhöhten Arsengehalt auf. Gefunden worden seien auch Sprengstoffreste sowie seien Metallgegenstände im Boden geortet worden.

Weiter heißt es: Der Bund beteilige sich während der Planungs- und Bauphase von 3 bis maximal 10 Jahren zu 90 Prozent an den Beseitigungs- und Sanierungskosten, und dies maximal bis zur Höhe des Kaufpreises. Das würde bedeuten, dass bei einem Kaufpreis von vier Millionen Euro und Sanierungskosten von fünf Millionen Euro der Investor oder die beiden Kommunen die Differenz von einer Million Euro zu finanzieren hätten. Deshalb sei jetzt die Stunde des Bundes als Eigentümer, die MUNA restlos von den Altlasten zu befreien.

Der gleichen Meinung war auch der frühere Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Walter Kolbow, der mit der MUNA-Problematik bestens vertraut ist. Er riet am Rande des SPD-Bundesparteitages in Berlin Anfang Dezember der Schierlinger SPD-Delegation eindringlich, sich auf nichts einzulassen und eisern auf einer gründlichen Untersuchung und restlosen Sanierung zu bestehen. Kolbow: „Noch jede Konversionsfläche aus den Reichswehrzeiten und auch später hatte und hat Altlasten."

Die SPD sei daher der Marktgemeinde Langquaid dankbar, so Armin Buchner, weil sie eine verantwortungsvolle Haltung einnehme. Die Schierlinger Rathausspitze spiele dagegen mit ihrer Drängelei unter Hintenanstellung der Altlastenfrage „russisches Roulette, bei dem nur eine von sechs Patronenkammern leer ist.“

Hintergrund:

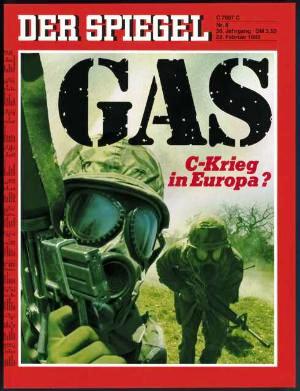

An Aktualität hat das Altlastenproblem mit chemischen Kampfstoffen in der Bundesrepublik Deutschland nie verloren. Was fehlte, war und ist eine breite öffentliche Debatte darüber und die Erkenntnis, wie man mit dieser gefährlichen Hinterlassenschaft der Nazi-Diktatur umzugehen hat.

Nachstehend ein Artikel vom 22. Februar 1982 zu dem Thema aus "DER SPIEGEL 8/1982", in dem auch das Munitionsdepot Schierling erwähnt wird. Die Berichterstattung aus dem Jahr 1982 zeigt, dass die Altlastenproblematik bis heute nichts an Brisanz verloren hat:

Foto: www.spiegel.de

Versenkt, verscharrt, verschollen

An mindestens 25 Orten im Bundesgebiet lagern chemische Zeitbomben aus dem Zweiten Weltkrieg

Im dritten Kriegsjahr ordnete Hitler an, die Vorbereitungen für den Gaskrieg zu beschleunigen. Allein das Heer sollte zu den vorhandenen 4 566 756 "Stück gefüllte Kampfstoffmunition" noch einmal 3 840 550 weitere bekommen. Inhalt: Nervengifte wie Lost und Tabun. Tabun, auch "Spitzenkampfstoff" genannt, tötet schon in einer Konzentration von 400 Milligramm pro Kubikmeter Menschen binnen Minutenfrist.

Die Nazis setzten jedoch, wohl auch aus Angst vor Vergeltung, die chemischen Waffen nicht ein. Als gegen Kriegsende die Alliierten näher rückten, befahl das Oberkommando der Wehrmacht (OKW), das Gaskriegszeug verschwinden zu lassen: "Der Führer erwartet, daß bei Aufbieten aller Mittel ein rechtzeitiger Abtransport gelingen muß." Deckname der geheimen Aktion: "Zunft".

So geriet das Gift in das Chaos des Zusammenbruchs. Es wurde in Bunker gesteckt, auf Flußkähnen gelagert, mit der Bahn verschickt, abseits von Ortschaften verbuddelt. Warnschilder, die die Bevölkerung hätten aufschrecken können, verbot die SS. So erfuhren die Bürger nur selten einmal von dem brisanten Treiben. Als die Bestände eines Lagers im thüringischen Lossa abgefahren wurden, 20 000 Tonnen in elf Güterzügen, griffen Jagdbomber an. Einige Waggons explodierten, die Zivilbevölkerung im Umkreis von 20 Kilometern wurde evakuiert.

Wohin die Transporte gingen, konnten oft selbst die Transporteure nicht verfolgen. "1 Zug mit Spitzenkampfstoff aus Lübbecke vermißt", notierte einmal ein Hauptmann, ein andermal ein Generalquartiermeister: "Nordenham 4 Züge verladen, davon 1 verschollen."

Wieweit das Ziel der "Zunft"-Aktion erreicht wurde, den Kampfstoff aus dem Bereich der "Feindbedrohung" (OKW) verschwinden zu lassen, ist unbekannt. Denn Karteien, Transportpläne und Protokolle sind nur ausnahmsweise erhalten. "Niemand weiß, wo die Kampfstoffbestände der deutschen Wehrmacht hingekommen sind", schreibt der Münchner Militärgeschichtler Franz W. Seidler.

Die Gefahr hat das Nazireich überdauert. Auch der Teil des Stoffs, den schließlich die Alliierten übernahmen, ist keineswegs unschädlich: Geleitzugweise hatten die Besatzer die in Fässer verpackten Stoffe Lost, Tabun, Phosgen, Sarin und Soman auf See gefahren und versenkt. 26 Schiffsladungen wurden allein auf den Grund des Skagerraks vor der norwegischen Küste geschickt, vor Gotland und Bornholm liegen giftige Unterwasserhalden, ebenso vor Flensburg und im Kleinen Belt.

Im Meer versenkt, in der Heide verscharrt, auf dem Transport verschollen - unbekannt blieb, wieviel Material da abhanden gekommen ist. Die Bundesregierung geht von einem Endbestand von 70 000 Tonnen in den Naziarsenalen aus, "nach den verfügbaren Unterlagen". Nach den 1942 beschlossenen Produktionszielen, 7550 Tonnen pro Monat allein für das Heer, könnten es auch weit mehr sein.

Reste davon lagern an mindestens 25 Orten allein im Bundesgebiet. Die ungefähre Lage machte 1979 der Mainzer Militärhistoriker Hans-Erich Volkmann bekannt (siehe Schaubild). Wo genau die Lager sind, wissen auch die Behörden nur in Ausnahmefällen.

Ebenso bei den Unterwasserlagern, die den amtlichen Stellen allerdings weniger Sorgen bereiten. Dort unten sei das C-Zeug "relativ gut aufgehoben", beruhigte 1979 ein Bonner Regierungssprecher besorgte Fragesteller. Jedoch: Seit 1950 in Polen eine Ladung Lost-verseuchter Ostseefische auf den Markt kam, geschieht es immer mal wieder, daß Fischern eine Bombe ins Netz geht und Hautschäden verursacht. "Wo sollen wir denn sonst fischen? Nirgends steht der Dorsch noch so reichlich wie hier", sagt der Kieler Fischer Heinz Christoph, der sich schon einmal an Lost die Hände verletzte.

Ostseefischer haben schon über 30 Stellen als Fundorte von Kampfstoff präzise benannt. Doch nach den rostigen Giftfässern wird nur ausnahmsweise systematisch gesucht. Ende der fünfziger Jahre bargen amtliche Munitionsräumer vor der schleswig-holsteinischen Ostseeküste Kampfstoff, der dort in Schuten versenkt worden war. Die Fässer wurden einbetoniert und weiter weg, im Atlantik, von neuem versenkt.

Behörden erklären die verrottenden Phosgen- und Tabunbomben vorwiegend für harmlos, scheuen andererseits aber die Beseitigung, wegen der "mit einer Bergung - soweit diese überhaupt technisch möglich ist - verbundenen Risiken" (Bundesregierung).

An den Versenkungsstellen in Nord- und Ostsee, in Tiefen zwischen 70 und 700 Metern, sind die Behälter längst im Schlamm versunken und kaum noch erreichbar.

Offen bleibt, ob einmal die von Meeresforschern befürchtete Großverseuchung kommt, wenn die Behälter durchrosten, oder ob vom Gift am Meeresgrund keine Gefahr ausgeht, weil es sich bei Meerwasserberührung zersetzt und verdünnt, wie das Kieler Innenministerium erklärt. "Die Unruhe ist schon noch da", sagt Militärforscher Seidler, "aber das Thema ist unerwünscht."

Alliierte Stellen reagierten auf deutsche Suchhilfe-Anfragen meist lustlos. Bei Recherchen nach "Gefahrenquellen aus Kampfstoffablagerungen" fragte das nordrhein-westfälische Innenministerium nach einschlägigen Arbeitsberichten der britischen Rheinarmee und blieb "leider" ohne Erfolg.

So wurden C-Waffen-Entschärfer meist nur nach Zufallsfunden tätig, freilich oft genug. "Wo überall finden wir nicht was, das ist sagenhaft", berichtete der Leiter des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Außer auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Munsterlager, wo die Bundeswehr im Laufe der Jahre 70 Tonnen Kampfstoff aus dem Boden polkte, gibt es in Niedersachsen weitere Fundstellen von erheblichem Ausmaß: etwa den Dethlinger Teich im Landkreis Soltau-Fallingbostel (einzige Vorkehrung bislang: regelmäßige Wasserkontrolle). Der frühere U-Boot-Hafen in Wilhelmshaven, ebenfalls eine mutmaßliche Kampfstofflagerstätte, wurde nach dem Krieg mit einem Damm vom übrigen Hafen getrennt. Auf dem früheren Truppenübungsplatz Ehra-Lessin im Landkreis Gifhorn wurden C-Waffen-Funde mit Bauschutt zugekippt und mit dicken Betonplatten abgedeckt.

Wo irgend möglich, halten Behörden C-Waffen-Fundstellen geheim und berichten lediglich, so beispielsweise das bayrische Innenministerium, von "Lostsprühbüchsen in einem Waldgelände etwa einen Kilometer von der nächsten Siedlung" oder von einem "gesicherten Stollen" mit Gift.

Oft genug aber wird das Zeug trotzdem publik. Nach jahrelangen Bemühungen der schleswig-holsteinischen Behörden, das Vorhandensein von Kampfstoff-Restbeständen in ihrem Land zu bestreiten, fanden spielende Kinder letzte Woche in Lübeck Giftkapseln aus dem Zweiten Weltkrieg.

C-Waffen-Reste lagen auf dem Gelände der früheren Nervengasfabrik Stoltzenberg in Hamburg gefährlich zutage, in der Nähe des Munitionsdepots Schierling bei Regensburg deckten nicht einmal 50 Zentimeter Boden eine Partie von 600 Lost-Behältern.

Als Ende 1975 in der Nähe einer Munitionsfabrik in Traunreuth (Chiemgau) Erdarbeiten begannen, wurde der Baggerführer auf einmal mißtrauisch: "Da hat was gezischt." Ausgrabungen förderten 500 Fässer mit Lost zutage.

Zur gleichen Zeit räumten C-Experten in der Wahner Heide bei Köln ein "Kampfgas-Grab" aus - 8,4 Tonnen Giftgas der Sorten Lost und Blaukreuz.

Der Fund wurde im behördlichen Verdrängungsstil behandelt - in ein stillgelegtes Bergwerk bei Kassel gebracht und eingemauert.

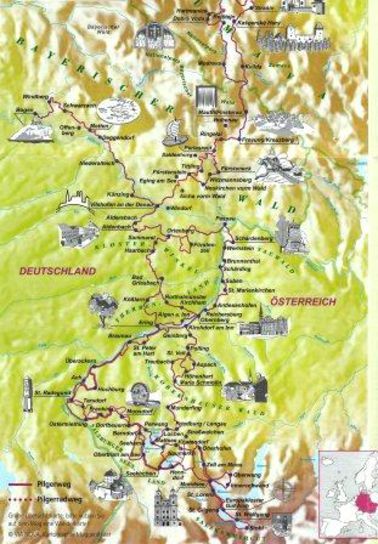

VIA NOVA

VIA NOVA VIA NOVA

VIA NOVA  VIA NOVA

VIA NOVA VIA NOVA

VIA NOVA www.pilgerweg-vianova.eu

www.pilgerweg-vianova.eu